Willkommen in Österreich! Asyl und Fremdenrecht in der Praxis

Diese Fragen wurden bei der gesellschaftspolitischen Tagung am 14. und 15. März im Bildungshaus Schloss Puchberg bei Wels diskutiert. Veranstalter war das Sozialreferat der Diözese Linz in Zusammenarbeit mit dem Bildungshaus Schloss Puchberg, Pax Christi OÖ und Caritas OÖ. Es referierten Mag.a Marion Huber (Caritas für Menschen in Not, Abteilung Flüchtlingshilfe) und Caritas-Präsident DDr. Michael Landau. Darüber hinaus wurden Projekte für AsylwerberInnen vorgestellt, wie etwa das Caritas-Flüchtlingshaus in Stadl-Paura oder die Plattform „Altmünster für Menschen“.

Große Hürden, wenig Rechtssicherheit

Freiwillig das Land verlassen, voller Hoffnung, aber ohne gesicherte Zukunftsperspektive. Alleine, die Familie, die Menschen, die einem lieb sind, zurücklassen in Kriegs- oder Krisengebieten. Auf Wegen, die lebensgefährlich, zumindest aber beschwerlich sind. Existenzbedrohende Umstände veranlassen zur Flucht – in ein Land, von dem man sich Besseres verspricht. Nur eine von zehn Personen ist in der Lage, einen weiten Fluchtweg auf sich zu nehmen, neun von zehn Menschen bleiben in der Region.

Von der einen Million Menschen in Österreich, die keine Staatsbürgerschaft haben, sind nur wenige Asylsuchende. Derzeit gibt laufen ca. 34.000 Asylverfahren. Gut 10 Prozent werden mit einem positiven Asylbescheid enden. Die anderen werden freiwillig, das heißt ohne Polizeibegleitung (Abschiebung), in ihre Ursprungsländer zurückkehren. Für die Schutzsuchenden gelten mehrere Rechtsgrundlagen, so Marion Huber von der Caritas Oberösterreich, etwa die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951, die viele Staaten unterschrieben haben. Die aber nicht auf Punkt und Beistrich – wie es Caritas-Präsident Michael Landau fordert – umgesetzt wird. Sie beinhaltet außerdem noch nicht Fluchtgründe wie zerstörte Lebensgrundlagen durch Klimawandel. Auch die Kinderrechtskonvention wird nicht entsprechend umgesetzt. Flüchtlingskindern stehen zum Beispiel nicht jene Bildungs-Angebote zur Verfügung, die für alle anderen offen sind. Es fehlt auch an altersadäquaten Unterbringungen für unbegleitete minderjährige Jugendliche, klagt Michael Landau ein.

Besonders hoch ist die Hürde, die durch das sogenannte Dublin II-Abkommen zwischen den EU-Staaten geschaffen wurde. Österreich ist von sicheren (EU-)Ländern umgeben – daher müssen nach der derzeitigen Rechtslage asylsuchende Menschen illegal nach Österreich kommen, wenn sie hier Asyl beantragen wollen. Es sei denn, sie gehören zu den wenigen, die im Rahmen eines Resettlement-Programms kommen und denen bereits im Herkunftsland Asyl in Österreich zugesichert wird. In Österreich sind das derzeit 500 SyrerInnen. Weitere 2.000 Plätze wurden angeboten, aber noch immer nicht besetzt.

Marion Huber von der Caritas Oberösterreich beklagt, dass sich im Asylrecht keine längerfristige Rechtssicherheit herausbildet. Mit dem Wechsel der InnenministerInnen ändert sich auch die Rechtslage und neue Institutionen werden geschaffen. Keine dieser Änderungen hat bisher zu einer entscheidenden Verbesserung für die AsylwerberInnen geführt.

In Österreich angekommen, müssen die Menschen nach der Antragstellung untätig warten. Ohnmächtiges Warten – ohne Arbeit bzw. geregelte Tätigkeit, außer den Haushaltstätigkeiten in der Unterbringung. Manchmal gibt es Deutschkurse für AnfängerInnen, die aber kaum über die Kommunikation beim Einkaufen oder bei einem Arztbesuch hinausgehen. Für Fortgeschrittenen-Kurse sind AsylwerberInnen meist auf das Angebot Ehrenamtlicher angewiesen. Ein Recht darauf gibt es erst nach einem positiven Asylbescheid, aber bis dahin kann es Jahre dauern! Die Menschen sind mit einem System konfrontiert, dessen Abläufe ihnen fremd sind. Es stellen sich Fragen wie: Zu welchem Arzt kann ich gehen, für welche Fachärztin brauche ich eine Überweisung? Vieles, was für ÖsterreicherInnen selbstverständlich ist, muss neu gelernt werden. Willkommen heißen bedeutet, die Menschen bei diesen Schritten zu unterstützen.

Nach drei bis sechs Monaten oder erst nach vielen Jahren bangen Wartens fällt die Entscheidung. Nur gut 10 Prozent erhalten einen positiven Asylbescheid – mit diesem endet nun die Grundversorgung. Für die MigrantInnen beginnt die Suche nach Erwerbsarbeit sowie einer sehr günstigen, eigenen, privaten Unterkunft. Es bleiben ihnen vier Monate Zeit, bis sie endgültig aus den Häusern für Asylsuchende ausziehen müssen. Viel Unterstützung ist dabei staatlicherseits nicht vorgesehen, so Marion Huber – wenn jemand hilft, dann vorwiegend Ehrenamtliche. Das ist aber der entscheidende Schritt, um in Österreich gut Fuß fassen zu können. Für eine Unterkunft braucht es ein Einkommen, dafür jedoch eine Unterkunft – ein Kreis den es zu durchbrechen gilt. Die Menschen, der deutschen Sprache teilweise noch kaum mächtig, sind mit den Ressentiments der VermieterInnen konfrontiert, die lieber an eine Hilfsorganisation vermieten wollen. Außerdem sollten sie vertiefende Deutschkurse besuchen, aber nicht in allen Bezirken gibt es ein ausreichendes Angebot.

Mag.a. Marion Huber (Caritas OÖ) und DDr. Michael Landau (Caritas Ö). © Sozialreferat

Armut bekämpfen, nicht die Armen

Was bedeutet das für ChristInnen? Sich als Kirche nur als Veranstalterin von traditionellen kulturellen Events zu sehen, sich als Veranstalterin von Kulturdramen zu sehen ist strukturelle Häresie. Sich auf ein individuelles spirituelles Angebote zu beschränken, geht an der Botschaft Jesu Christi vorbei. Papst Benedikt XVI. unterstrich in der Enzyklika Deus caritas est, dass lebendige Gottesbeziehung verdorrt, wenn sie nur auf Frömmigkeit beruht, wie DDr. Landau erinnert. Alle Grundaufträge (Verkündigung/Gemeinschaft/Liturgie und Caritas) gehören zum ChristInsein dazu, sie sind nicht voneinander zu trennen.

Armut muss bekämpft werden, nicht die Armen. Denn es gibt nur ein Maß, die Maßeinheit Mensch, so Caritas-Cräsident Michael Landau. An der Seite der Armen und Fremden wird Glaube konkret. Landau berichtet von seinem Besuch in Erbil, wohin täglich 20.000 Menschen flüchteten. Österreich gerät bei 28.000 Menschen pro Jahr, die hier Schutz suchen, ins Wanken. Das ängstliche Schielen auf Stimmenverluste steht den konkreten Bedürfnissen von Menschen entgegen. Es gilt, auf die strukturellen Defizite hinzuweisen.

Jedem Menschen steht ein Leben in Würde zu, die auf der Ebenbildlichkeit Gottes gründet. Werthaltungen dürfen nicht delegiert werden, denn Glaube wird heute und hier konkret. Die Haltung und der Umgang mit bedürftigen Menschen muss sich wandeln von der Reaktion: „Ich bin ja nicht die Caritas“ hin zu: „Ich bin auch die Caritas“. Jede/r Einzelne ist gefordert, an der unumkehrbaren Gleichberechtigung mitzuwirken, so Landau. Menschen sind nicht Konsumgut und kein Kostenfaktor auf Beinen. Der ökonomische Druck überschattet die humanitäre Debatte, doch die Versorgung ist keine Frage des Könnens, sondern eine des Wollens. Es muss in Brücken investiert werden.

Engagierte Initiativen

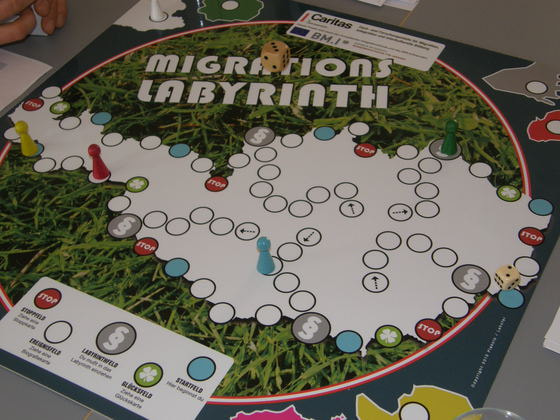

Am Samstag-Abend sprachen die TeilnehmerInnen mit Menschen, die im „Warteraum Asylbewerberheim“ leben, nämlich mit BewohnerInnen aus dem Haus Courage, einem Welser Flüchtlingshaus der Caritas. Das „Migrationslabyrinth“, vorgestellt von Manuela Angerer, weitete mit ganz anderen Lebensgeschichten von Zuwanderern den Blick; Maria Fischer erzählte aus dem Pilotprojekt der Diözese Linz „Seelsorge für Flüchtlinge“, Nadia Meissner berichtete von den Initiativen im Flüchtlingshaus Stadl-Paura, und Almut Etz stellte die Plattform „Altmünster für Menschen“ vor – vielfältige Initiativen im Dienst von Menschen, die flüchten mussten und in (Ober-)Österreich Sicherheit und eine Perspektive suchen.

Lucia Göbesberger / Sozialreferat der Diözese Linz (be)